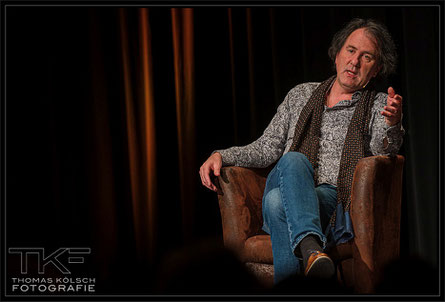

INTERVIEW: Gustav Peter Wöhler liebt rare Musik

Nicht jedem Musiker gelingt der Durchbruch auf die ganz großen Bühnen. Und noch weniger können sich im Rampenlicht halten. Die Charts sind schon seit jeher voll mit Künstlerinnen und Künstlern gewesen, die nach einem Hit wieder in der Versenkung verschwunden sind. Ihnen fühlt sich Gustav Peter Wöhler besonders verbunden. Der Schauspieler und Sänger hat ein Faible für solch obskure Gestalten, deren restliches Œuvre zu Unrecht ignoriert wird. Mit viel Leidenschaft gräbt der 69-Jährige allerlei Pretiosen aus, um sie dann von seiner Band arrangieren zu lassen – ein Konzept, mit dem er schon seit fast 30 Jahren unterwegs ist. Jetzt kommt Wöhler wieder nach Bonn. und freut sich bereits wie ein Schneekönig.

Miu: Am Ende wird gerockt

Zehn Jahre gehen schnell vorbei. Viel zu schnell, sagen viele. Was man da alles nicht mitbekommt und schlichtweg verpasst. So wie die Karriere von Miu. Seit einer Dekade steht die charmante Hamburgerin nun schon auf der Bühne, und dennoch sind bei ihrem Konzert in der Harmonie, das sowohl Jubiläum als auch Debüt ist, viele im Publikum zum ersten Mal bei ihr (selbst ihr Auftritt bei der Dottendorfer Jazznacht im vergangenen November hat lediglich zwei oder drei treue Seelen nach Endenich gelockt). Was ein Fehler war, wie die meisten schnell feststellen. Nicht nur, weil Miu eine ebenso charismatische wie ausdrucksstarke Sängerin ist, sondern auch weil der vermeintliche Soul-Pop erstaunlich viele Farben aufweist, von mitternachtsschwarz bis sommersonnengelb, von melancholischer Nachdenklichkeit bis hin zu druckvollem Protest. Und das ist nur die erste Hälfte.

Rainer Bielfeldt: Mehr als nur ein Sänger

Eigentlich hatte Rainer Bielfeldt nicht vor, irgendetwas anderes als Musik zu machen. „Ich wollte immer nur Sänger sein“, stellt der Pianist und Chanson-Autor sich im erst Lied im Senftöpfchen-Theater vor, und angesichts seiner bisherigen Vita ist ihm das auch redlich gelungen. Zu Recht, hat der 61-Jährige doch seit jeher ein Händchen für traumhafte Melodien, so wie beim Lied von der „Rinnsteinprinzessin“, das er vor etlichen Jahren Tim Fischer auf die nackte Haut geschrieben hat. Dennoch nehmen Lieder nur einen Teil des Programms mit dem Titel „Bielfeldts Begegnungen“ ein, mit dem er jetzt im Senftöpfchen Station gemacht hat. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Gäste, die Bielfeldt extra für den Abend in der Domstadt eingeladen hat: Der Comic-Zeichner Ralf König und der Kasalla-Gitarrist Flo Peil. Was sich als unglaublich kurzweilig erweist, vor allem weil Bielfeldt einige herrlich schräge Begebenheiten aus beiden herauskitzelt – und auch abseits seiner Komfortzone am Klavier mit fast schon jugendlichen Charme punktet.

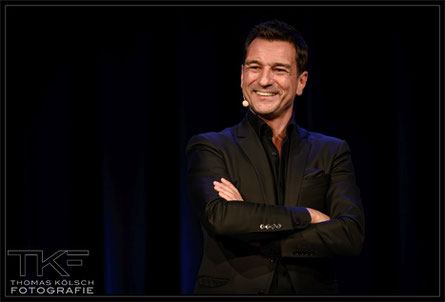

Thorsten Havener: Die Macht von Bubu und Kiki

Vor Thorsten Havener kann man nicht viel verheimlichen. Der Mentalkünstler und Experte für Körpersprache vermag die meisten Menschen zu lesen wie ein offenes Buch, weiß um Traumziele und um jene, denen die Menschen im Publikum zu Dank verpflichtet sind. Alles kein Problem. Und wenn er damit nicht weiterkommt, nutzt der 52-Jährige eben die Macht der Suggestion. Damit kommt er bei seinem Besuch im Pantheon erstaunlich weit – und beißt erst bei einer Musikerin auf Granit.

„Die Odyssee“: Die ungehörten Lehren der Vergangenheit

Nicht die Götter sind schuld, sondern die Gier: Mit dieser Prämisse hat der Haus- und Hofregisseur des Theater Bonn, Simon Solberg, zusammen mit dem Beethovenorchester Homers legendäre „Odyssee“ in Form einer Sprechoper auf die Bühne des Schauspielhauses Bad Godesberg gebracht und damit die Spielzeit 2025/26 eröffnet. Ein gigantisches Versepos, das die Literaturgeschichte geprägt hat wie kein anderes, mit eigenwilliger, cineastisch anmutender Musik von Komponist Ketan Bhatti und reduziert auf 90 Minuten, das ist schon ein ambitioniertes Projekt. Aber eines, der durchaus gelingt. Zumindest bis kurz vor Schluss.

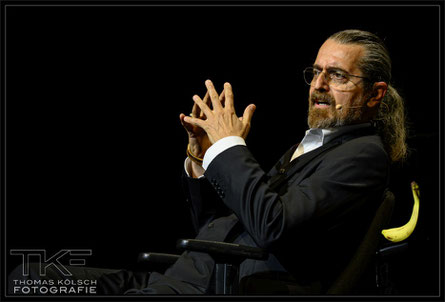

Hagen Rether: „Wir müssten viel mehr trauern“

Es ist kein Geheimnis, dass die Welt den Bach runtergeht. Mal wieder. Die Gletscher und die Polkappen schmelzen, im Meer findet sich sechsmal so viel Plastik wie Plankton, die Eisbären und Igel stehen kurz vor dem Aussterben – und trotzdem wird der riesige Neokortex des Homo Sapiens in erster Linie dafür genutzt, sich in den dunkelsten Ecken des Internets herumzutreiben und darüber zu klagen, dass man das N- und das Z-Wort nicht mehr verwenden dürfe. Da kann jemand wie Hagen Rether nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. „Das ist nicht nur doof, das ist einfach schade“, sagt der nachdenkliche und mitunter resigniert wirkende Kabarettist in der ausverkauften Bonner Oper, wo er die neue Spielzeit der Reihe „Quatsch keine Oper“ eröffnet. Doch was will, was kann man machen? Trauern, sagt Rether. Und dann weiter kämpfen.

„Man kann auch in die Höhe fallen“: Ein Opfer des Theaters

Meyerhoff zieht immer. Selbst (oder vielleicht gerade) dann, wenn man ihn nicht ganz so ernst nimmt und ihn von dem Podest herunterholt, auf den ihn viele Theaterkritiker und -liebhaber gerne katapultieren. Joachim Meyerhoff, so heißt es dann, sei einer der besten Schauspieler des Landes, dazu auch noch ein begnadeter Romanautor, so was gibt es sonst doch nirgendwo auf der Welt. Das sieht in der Inszenierung von „Man kann auch in die Höhe fallen“, die Regisseurin Julie Grothgar am Theater der Keller augenzwinkernd und gnadenlos überzeichnend inszeniert, völlig anders aus. In ihrer Lesart wird Meyerhoff gewissermaßen zum Opfer des Theaters. Und vor allem selbst Teil eines Stücks.

Kabarett-Tipps September: Herzensmensch im Jammertal

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer und die Abende dafür länger. Und dunkler. Schwermut ist nur einen Winterschlag entfernt, insbesondere in diesen verwirrenden, wahnsinnigen und mitunter gar grotesken Zeiten. Zum Glück gibt es ja die Kabarettistinnen und Kabarettisten, Comedians und Comediennes, die zu Beginn der Winter-Spielzeit 2025/2026 alles daran setzen, die schwere Zeit mit entsprechend launigen Programmen auf den Bonner Kleinkunst-Bühnen erträglicher zu machen. Oder auch nicht. Womit wir im Rahmen dieser Vorschau bei Stefan Waghubinger angekommen wären.

Jean Faure: Der Wind hat ihm ein Lied erzählt

Natürlich geht es um die Liebe. Und um Sehnsucht, um Lust, um Hoffnungen und um Träume, um Alltagsrassismus und um Völkerverständigung, um das Meer und um den Wind, der schon so manches Lied erzählt hat. Kurzum, es geht um das Leben in all seinen Facetten, das den französischen Chansons zugrunde liegt und das Jean Faure samt seinem Orchester seit immerhin 18 Jahren so unglaublich charmant und gefühlvoll zu Gehör bringt, das man zumindest in Bonn besagtes Genre beinahe automatisch mit ihm in Verbindung bringt. Anlässlich der erreichten Volljährigkeit seiner Solistenkarriere widmet sich der Bonner Musiker bei einem Konzert im restlos ausverkauften Pantheon den „Grands Succès“, den großen Erfolgen – und auch wieder einigen unbekannteren Perlen.

Rezensionen im August

In Zukunft werden in unregelmäßigen Abständen auch Rezensionen erscheinen, die ein exklusives Angebot für Abonnentinnen und Abonnenten darstellen. Diesmal: Viel erstklassiger Jazz.

Kasalla: Große Sause mit Pommes und Champagner

Irgendwann wird es dann doch gespielt, das letzte Lied. Selbst Kasalla können das nicht verhindern, obwohl die kölsche Kultband genau dazu eine passende Nummer im Repertoire hat und sich zudem bei ihrem Auftritt auf dem Bonner KunstRasen sichtlich wohl fühlt. Vor rund 6000 Besucherinnen und Besuchern geben die Jungs um Frontmann Bastian Campmann zweieinhalb Stunden lang alles und hätten trotzdem Lust auf mehr. Doch keiner will ein weiteres Strafgeld in Höhe von 20.000 Euro riskieren, so wie es die Veranstalter nach dem Konzert von Lynyrd Skynyrd zahlen mussten, weil die Südstaaten-Rocker gerade einmal acht Minuten zu lang gespielt haben. Und außerdem soll man ja bekanntlich Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Was sowohl für Kasalla-Konzert als auch für die Open-Air-Saison in der Gronau gilt, die größer, abwechslungsreicher und beeindruckender war als jemals zuvor.

Stephanie Lottermoser: Nur das Beste für die Beine

Bislang hat Stephanie Lottermoser Bonn in erster Linie mit ihren Gliedmaßen in Verbindung gebracht. Vor etlichen Jahren war die Saxofonistin, damals noch blutjunge Durchstarterin an der Seite des Schweizer Schlagzeugers Charly Antolini, einmal zu Gast in der Harmonie und konnte ein paar Tage später in einer Kritik die Frage lesen, ob es besser wäre, wie Charlie Parker spielen zu können oder ihre Beine zu haben. Heutzutage kann die 42-Jährige darüber nur lachen: Letztere, so betont sie, seien dank einer Leidenschaft fürs Spinning bestens in Form, und einen Vergleich mit „Bird“ braucht sie weder zu kümmern noch zu fürchten. Immerhin hat die charmante Musikerin längst ihren eigenen Weg gefunden, der von der Jazz-Tradition geprägt ist, aber nicht von ihr vereinnahmt wird und vor allem frei von Imitation ist. Wozu wie Charlie Parker spielen, wenn man wie Lottermoser klingen kann? Das reicht völlig aus, wie sie jetzt im Rahmen der erneut ausverkauften Dottendorfer Jazznacht gezeigt hat, die damit in die zweite Jahreshälfte startet.

Tarja: Arien aus dem Metal-Himmel

Von Wacken ohne Umwege in die Kölner Essigfabrik: Was für ein Ortswechsel. An einem Abend im Metal-Himmel, am nächsten vor ein paar hundert Gästen in der Halle im Süden von Deutz. Dafür hat Tarja Turunen, die einst als Frontfrau von Nightwish weltberühmt wurde, das passende Wetter mitgebracht. Und Fans, die mindestens ebenso laut und euphorisch sind wie die des legendären Festivals. Während draußen ein Platzregen herniedergeht, feiern diese die 47-Jährige, die ihrerseits mit der geballten Kraft ihrer klassisch ausgebildeten Stimme eine Metal-Arie nach der anderen präsentiert und zeigt, warum sie einst als stilprägend galt – und warum man sie auch heute noch im Auge und im Ohr behalten sollte.

„Respect“: Vier Stimmen für ein Halleluja

Was für eine Stimme. Was für eine Künstlerin. Was für eine Frau. Aretha Franklin, die Queen of Soul und Queen of Sorrow, die immer Pech mit den Männern und Glück mit ihren Songs hatte, lässt sich nicht einfach nachahmen, zumindest nicht von einer einzelnen Sängerin. Und so versucht die Show „Respect – the Aretha Franklin Story“, die derzeit im Rahmen des 36. Kölner Sommerfestivals in der Philharmonie Köln zu sehen ist, das auch gar nicht erst. Stattdessen holt sie gleich vier Damen auf die Bühne, um Franklin mit ihrer unbändigen Energie, ihrem Gespür für Timing und ihrer Emotionalität gerecht zu werden. Was durchaus gelingt. Zumindest sofern der Sound stimmt.

The Dead South: Bluegrass in Schräglage

Ganz normal sind The Dead South nicht. Zumindest nicht, wenn man sie als reine Bluegrass- und Folk-Band bezeichnen möchte. Zugegeben, das Banjo-Spiel und der tanzende Bass (beziehungsweise in diesem Fall ein groovendes Cello) passen genau in dieses Schema, ebenso wie die Mandoline - aber die Musik, die das kanadische Quartett auf dem KunstRasen präsentiert, ist gleichzeitig gespickt mit augenzwinkernden Verfremdungen, bewussten Dissonanzen und rhythmischen Verschiebungen. Ja, die sind oft nur unterschwellig wahrnehmbar, doch schon die ständig eingebauten Pausen machen deutlich, dass hier die Irritation wichtiger ist als reine Unterhaltung. Einfach mittanzen geht nicht, das lassen The Dead South immer nur für ein paar Sekunden zu.

Maite Kelly: Rockröhre in der Schlagerfalle

Eigentlich sollte sich alles draußen abspielen: Lieder von Liebe und Freiheit, von der Sonne beschienen und von den Fans bejubelt. So zumindest der Plan von Maite Kelly. „Ich bin ein Kind der frischen Luft“, hatte sie im Mai während eines Besuchs im Beethovenhaus betont und war damals voller Vorfreude auf ihre erste Open-Air-Tour als Solo-Künstlerin. Umso mehr dürfte es geschmerzt haben, dass die Schlagersängerin ihr Bonner Konzert jetzt ins Brückenforum verlegen musste, der Optik und auch der Kosten wegen. Die rund 1000 Fans hätten auf dem KunstRasen einfach völlig verloren gewirkt. Doch Maite Kelly ist Profi genug, um dies nicht als Niederlage sondern vielmehr als Chance zu sehen und bemüht sich, das Beste aus der Situation zu machen. Was nur zum Teil ausreicht.

Faithless: Botschaften aus dem Jenseits

Die Beats pulsieren, die Lichter zucken, die Menge tanzt. Hier im Schatten des Kölner Doms, vor lediglich 2500 Fans auf dem Roncalliplatz, geben die Elektronik-Visionäre von Faithless ihr zweites von insgesamt nur drei Deutschlandkonzerten, und zunächst scheint es, als wären die 90er Jahre zurückgekehrt. Dabei befindet sich die Trip-Hop-Band gerade in einer Zeit des Umbruchs: Nach dem Tod des charismatischen Sängers und Rappers Maxi Jazz ist die Formation um Keyboarderin Sister Bliss zerrissen zwischen Erinnerung und Zukunftsvision, zwischen Wiederauferstehung und Überwindung. Auf der einen Seite haben Faithless mit Sängerin Amelia Fox und ihrem Kollegen Nathan Bell zwei faszinierende neue Mitglieder, sondern mit „Champion Sound“ auch ein Album aufgenommen; letzteres soll im September erscheinen. Auf der anderen Seite lässt sich jemand wie Maxi Jazz nicht einfach ersetzen, und vor allem die größten Erfolge des Kollektivs sind ohne diesen kaum vorstellbar. Also wird er kurzerhand reinkarniert, zumindest digital zurückgeholt – und zwingen Fox und Bell geradezu in einen Vergleich, den sie einfach nicht gewinnen können.

Samu Haber: Fan-Service auf finnische Art

Sein selbstgestecktes Ziel hat Samu Haber bei seinem Besuch auf dem KunstRasen auf jeden Fall erreicht: "Wir möchten euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und dafür sorgen, dass es euch noch besser geht als vorher", sagt der Sänger und mehrfacher "Voice of Germany"-Juror. Ein hehres Ziel, für das Haber offenbar jedes Mittel recht ist. Mal geht er in den Bühnengraben und damit ganz nah an seine Fans heran, dann wieder holt er drei junge Damen aus Hamburg auf die Bühne und lässt sie zu "Hollywood Heels" ausgelassen herumspringen. Dazwischen ein paar charmante Kommentare in einer Mischung aus Deutsch und Englisch – und dazu dann dieser weichgespülte Rock-Schlager, den der Finne zu seinem neuen Sound gekürt hat und der möglichst einfach gestrickt ist, melodisch und rhythmisch ganz nah am Pop und damit doch eigentlich massentauglich. Das kann doch nur gut werden. Oder?

Deichkind: Gesellschaftskritik mit Remmidemmi

Am Ende wird es schrill: Ein Kot-Emoji und eine Schaukel auf der Bühne, ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann in einem Schlauchboot, letzteres schwimmend auf einem Meer aus rund 12.000 Händen. Es ist die perfekte Inszenierung einer Party, in der Albernheit und Dekadenz eine abstruse Allianz einzugehen scheinen. Doch genau das ist das Konzert von Deichkind auf dem Bonner KunstRasen nicht. Zumindest nicht nur. Denn auch wenn das Elektro-Hip-Hop-Kollektiv mit ihrem wilden Mummenschanz durchaus eine moderne Form der Bacchanalien beschwört, will es gleichzeitig mit vor Ironie triefenden Texten Gesellschaftskritik üben. Was durchaus zusammenpasst. Wenn man keine zu hohen Ansprüche stellt.

Chilly Gonzales: Pauken-Manifest gegen Wagner

Prägnant, eingängig und überaus unterhaltsam: Das Konzert des Pianisten Chilly Gonzales, das im Rahmen des Telekom-Geburtstags auf dem Dach der Bundeskunsthalle stattfand, wurde allen Erwartungen mehr als gerecht. Vor rund 700 Besucherinnen und Besuchern spielte der Kanadier und Wahl-Kölner mit ebenso viel Witz wie Virtuosität, anfangs verträumt und an klassischen Bar-Jazz erinnernd, später dann immer stärker groovend, während er von seinem Verhältnis zu anderen Musikern erzählte. Etwa vom Rapper Drake, der ihm einst ein Lied geklaut haben soll. Oder vom französischen Elektro-Duo Daft Punk, das ihn geradezu hofiert hat. Und dann wäre da noch Richard Wagner, aufgrund seines ausgeprägten Antisemitismus gewissermaßen Chillys musikalischer Erzfeind, dem dieser mit einem wuchtig wütenden Pauken-Manifest den Stinkefinger zeigte. "Ich sage nicht 'cancel Wagner'", betont er. "Aber ich sage ganz offen 'fuck Wagner'." Was beim Publikum hervorragend ankam.

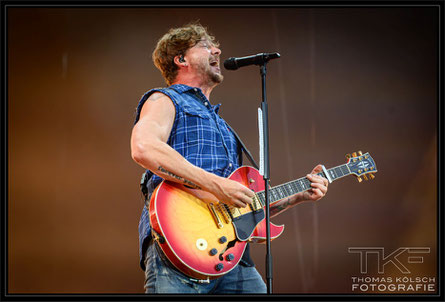

Fury in the Slaughterhouse: Unverkennbar unvergesslich

Schnörkellos, authentisch, eingängig und trotzdem gesellschaftskritisch: Wenn Fury in the Slaughterhouse loslegen, bewegen sie gleichzeitig Hirn und Herz. Die Band um die beiden Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder ist dafür bekannt, dass sie von ihren Fans Haltung einfordert und ihnen dafür herrlich gradlinigen, aber auch nachdenklichen Rock schenkt, den man in der Regel schon nach den ersten Takten erkennt. Oder zumindest eindeutig zuordnen kann. Damit haben die Furys (neben den Scorpions der zweite große Rock-Export Hannovers) vor allem in den 90ern eine ganze Generation geprägt. Jetzt haben die Furys vor gut 8000 Menschen auf dem Bonner KunstRasen gespielt und bewiesen, dass ihre Musik nach mehr als 35 Jahren (davon 25 aktiven) aktueller ist denn je. Und so intensiv wie immer.

Tream: Schlagerstrudel zur Dorfdisco-Mucke

Man kann es nicht anders sagen: Wenn es darum geht, ein beliebiges Publikum zum Tanzen, Jubeln und Ausflippen zu bewegen, ist Tream alias Timo Grabinger nur schwer zu schlagen. Deutschlands erster „Schlagerrapper“, wie er sich selbst bezeichnet, ist eine Stimmungskanone, die ganz genau spürt, was das Publikum gerade benötigt und wen er für die ein oder andere verrückte Aktion auf die Bühne holen kann. Auf dem KunstRasen ging dieser Plan auf jeden Fall auf. Die Stimmung war grandios, der Schlagerstrudel – das Äquivalent zur Circle Pit im Rock-Bereich – ständig aktiv und Grabinger ständig auf Achse, um auch wirklich allen Fans gerecht zu werden. Eine beachtliche Leistung. Nur leider keine schöne.

AC/DC: Puristisches Hardrock-Feuerwerk

Sie können es noch! Rund zweieinhalb Stunden lang haben AC/DC am vergangenen Dienstagabend im Düsseldorfer Merkur-Stadion einen Hit nach dem nächsten gespielt und den Fokus dabei ganz auf Angus Young und Brian Johnson gesetzt. Die beiden Veteranen bestreiten die Show gewissermaßen im Alleingang und beweisen dadurch, dass man auch mit beziehungsweise jenseits der 70 noch nicht zwingend im Rentenalter sein muss. Genüsslich fahren sie mit Feuer und Blitz in Richtung Sin City, lassen es dort ordentlich krachen und elektrisieren ihre Fans mit rohem, hartem Rock ’n‘ Roll vom Feinsten. Und das, obwohl die Show von AC/DC sehr minimalistisch ausgefallen ist und der Sound zumindest an einigen Stellen den Gesang Johnsons im Orkus verschwinden ließ.

40 Jahre Springmaus: Verregnete Geburtstagssause

Man ist so alt wie man sich fühlt, heißt es häufig. Demnach wäre das Haus der Springmaus gerade erst 20 geworden. Schließlich geht es dem Kleinkunsttheater gerade richtig gut, nicht zuletzt dank eines engagierten und dynamischen Teams, einem treuen Publikum und einem Programm, das die Balance hält zwischen Bewährtem und Neuem. Eine schöne Entwicklung, die umso erfreulicher ist, da die Springmaus eben doch kein Jungspund mehr ist, sondern sich mit 40 im besten Alter befindet.Mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher hat sie in dieser Zeit unterhalten und zahlreichen Comedians, Kabarettisten, Chanseusen und Querköpfen eine künstlerische Heimat geboten. Nun ist das Jubiläum am vergangenen Sonntag auf dem Marktplatz gefeiert worden – trotz permanenten Nieselregens.

Lynyrd Skynyrd: Rock für die Ewigkeit

Die beste Musik ist in der Regel zeitlos. So wie die von Lynyrd Skynyrd: Die legendären Südstaaten-Rocker, die am vergangenen Samstag auf dem Bonner KunstRasen zu Gast waren, haben während ihres kompakten 80-Minuten-Auftritts eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Songs auch nach einem halben Jahrhundert nichts von ihrer Kraft verloren haben und bis heute ganze Generationen prägen können. Die Formation um Sänger Johnny Van Zant, den jüngeren Bruder des 1977 bei einem tragischen Flugzeugabsturz verstorbenen Bandgründers Ronnie Van Zant, klang selbst dann modern, wenn sie Klassiker wie „Free Bird“ auspackte, und auch wenn das Konzert ruhig ein wenig länger hätte sein können, feuerten Lynyrd Skynyrd in dieser Zeit doch mehr Hits raus als andere in drei Stunden. In der Kürze liegt eben die Würze. Zumindest in diesem Fall.

Federation of the Groove: Entspannter Funk

Der Name ist Programm: Das Quartett Federation of the Groove um Pianist Martin Sasse und Top-Gitarrist Bruno Müller hat bei der letzten Dottendorfer Jazznacht vor der Sommerpause pulsierende Rhythmen und virtuose Melodien kongenial miteinander verwoben und sich sehr zur Freude des Publikums gegenseitig mit Ideen bombardiert, die zu einigen fantastischen Ausflügen einluden und doch stets den Weg zurück nach Hause fanden. Kompositionen vom nach der Band benannten Debütalbum wechselten sich mit eigenwilligen Interpretationen von Jazz-Standards ab, stets entspannt und doch zugleich mit mehr oder weniger deutlichen Funk-Bezügen. Klingt nach einem Widerspruch, ist es aber nicht, wie die Vier im Dottendorfer Ortszentrum zeigen – und dieses Konzept sogar auf Cole Porter auszuweiten verstehen.

Bonnie Raitt & Warren Haynes: Die Eleganz des Blues

Erdig, rau, urtümlich: Mit diesen Attributen lässt sich der Blues häufig gut beschreiben. Dass er aber auch elegant sein kann, stellt niemand geringere als Bonnie Raitt eindrucksvoll unter Beweis. Die 75-jährige Grande Dame des Zwölftakters hat für ihr Konzert auf dem KunstRasen eine bemerkenswerte Setliste zusammengestellt, mit Liedern von Vorbildern und Freunden, von John Hiatt, John Prine oder auch von Sippie Wallace, der Nachtigall von Texas – und zugegeben, mitunter klingt ihre Stimme dann doch etwas kehlig, mit einer Spur von Rauch und Whiskey. Meistens bleibt sie aber vergleichsweise klar, erinnert an die von Raitt ebenfalls geschätzte Country-Musik, an Americana und an die großen Folk-Sängerinnen, die sie als Teenagerin besonders beeinflusst haben. Ihr Blues ist nicht dreckig, sondern luftig, allerdings dadurch nicht weniger eindringlich. Zusammen mit ihrem virtuosen Bottleneck-Spiel entsteht so ein ganz besonderer Sound, der gefühlvoll ist und ehrlich, kraftvoll wenn nötig und zurückhaltend wenn möglich.

Iggy Pop: Eine ehrliche Haut

Die Haut ist faltig, windgegerbt und scheinbar zu groß für die schmächtige Gestalt von Iggy Pop, der sich gleich zu Beginn seines Auftritts am Kölner Tanzbrunnen einer Weste entledigt und mit freiem Oberkörper auf der Bühne steht, so wie schon seit über 60 Jahren. Sie ist eine Art Pergament für die Autobiographie des „Godfather of Punk“: Früher hat er sie ziemlich malträtiert, hat sie zerschnitten und zerstochen, hat sich in Glasscherben gewälzt und ihr mit Spritzen zugesetzt. „Mir ist egal, wie ich aussehe, aber nicht, wie ich mich fühle“, sagt er heutzutage. Deshalb kann er auch mit 78 Jahren noch so auf der Bühne stehen, kann die Spuren des Alters ebenso zeigen wie die krumme Wirbelsäule und die schiefe Hüfte, die mit seinem verkürzten rechten Bein zusammenhängen. Und trotzdem lebt er den Rock ‘n‘ Roll so wie eh und je, voller Energie, voller Leidenschaft, roh, ekstatisch und auf den Punkt. Also so wie immer. Was schon einem Wunder gleichkommt.

Olivia Trummer: Absolute Freiheit

Eine leicht hauchende Stimme schwebt über reduzierten Klavierakkorden, ganz intim, fast schon zerbrechlich: Schon lange hat Olivia Trummer davon geträumt, einmal ein Solo-Album aufzunehmen, auf dem ihre Liebe zur Klassik ebenso zur Geltung kommen sollte wie ihre Freude am Jazz. Doch irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt für ein derartiges Projekt da. Bis Trummer im Frühjahr 2024 von Produzent Russ Titelman kontaktiert wurde und sie kurzerhand nach New York flog. Manchmal kann es so einfach sein. Und so schön.